Azan Subuh membangunkan Umi dan Abi. Aku yang sedari tadi telah terbangun masih merebahkan diri di atas kasur kapuk yang digelar di ruang tengah.

Kulihat Umi menuju dapur sedangkan Abi pergi ke sumur di belakang rumah untuk mencuci muka dan mengambil wudhu. Tubuh ini masih enggan untuk diajak bangun.

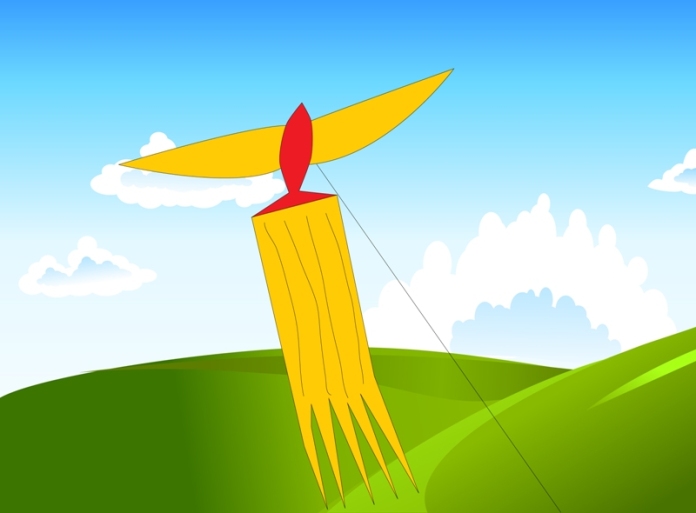

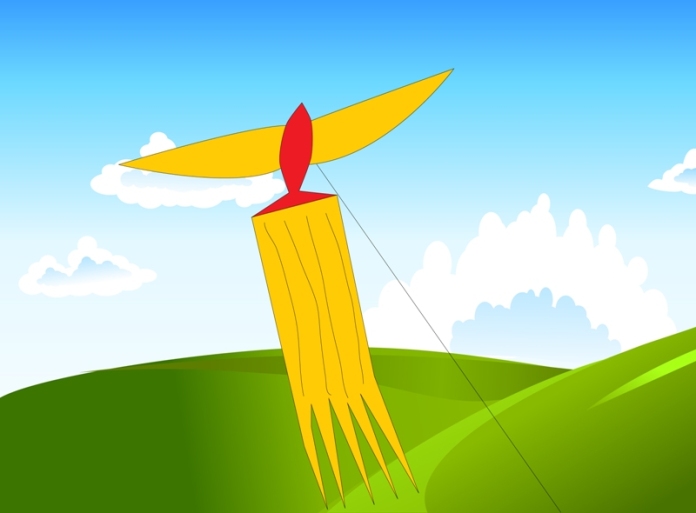

Di salah satu dinding rumah tersebut tergantung sebuah layangan yang kubuat sendiri sejak siang hingga malam tadi. Rasa bangga menyeruak karena dapat membuat layangan sendiri tanpa perlu membeli.

Menjelang Bulan Puasa, biasanya banyak anak-anak bermain layangan. Di antara rekan-rekan sepermainan, aku termasuk yang mahir dalam membuat layangan.

Kutatapi layangan yang terbuat dari kertas minyak berwarna merah dan kuning tersebut. Ekornya terburai panjang. Tak sabar hati ini menunggu hingga sore saat angin gunung datang dan membumbungkannya gagah ke angkasa raya sana. Anak-anak lain pasti merasa iri melihat layanganku dapat terbang paling tinggi.

Tiba-tiba Abi menepuk pundakku dan membuyarkan semua khayalanku. “Bangun. Ambil wudhu dan kita ke surau,” kata Abi. “Baik Abi,” tuturku.

Aku segera beranjak menuju sumur di belakang rumah. Dari pintu dapur kulihat Umi sedang menjerang air dan memasak nasi. Sementara itu, di salah satu kompor minyak lainnya, terlihat wajan berisi minyak panas dengan harum khas pisang goreng yang nantinya akan kubawa untuk dijual di kantin sekolah.

Dinginnya air sumur meresap ke dalam pori-pori kulit saat kubasuh wajahku. Dari sela-sela dedaunan pohon kelapa, kulihat bulan berwarna merah malu-malu bersembunyi dibalik awan hitam.

Langit masih gelap, ufuk belum juga memperlihatkan samarnya. Terdengar suara alunan ayat-ayat suci dari pengeras suara surau yang menandakan sebentar lagi kami akan bersujud menghadap Tuhan.

Aku berjalan bersama Abi menuju surau. Ibu biasanya tidak ikut karena harus menjaga adik perempuanku yang masih tidur. Dia berumur 5 tahun, sedangkan Aku akan merayakan ulang tahun ke delapan pada Ramadhan nanti.

Abi adalah seorang pekerja keras. Selepas Subuh, Abi akan ke kebun untuk memetik sayuran dan mengambil telur ayam dan itik untuk dimasak sebagai sarapan dan sisanya akan dijual ke pasar.

Dia akan pulang selepas Ashar dan selalu membawa kue yang baru boleh kami makan apabila kami telah selesai mengaji di Surau. Abi akan menjemput kami dan mengajak ke kebun untuk memakan kue tersebut sambil memetik sayuran untuk dimasak buat makan malam.

Selepas menghadap Tuhan dan berdoa, Abi yang duduk di sampingku tiba-tiba mencium keningku. Aku yang sedari tadi terkantuk-kantuk agak kaget karena Abi jarang sekali mencium anak-anaknya.

Abi berpesan padaku untuk belajar dengan sungguh. Dia selalu mengharapkan suatu hari nanti aku dapat menjalani hidup lebih baik darinya saat ini yang hanya mampu menjadi petani di kebun dan pedagang di pasar.

Aku hanya menganggukkan kepala lalu mencium tangan Abi. Kami lalu kembali ke rumah. Aku yang sedari tadi merasa sangat ngantuk akhirnya langsung merebahkan diri di atas kasur. Umi dan Abi hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat ulahku.

Aku hanya tersenyum manja menatap mereka dengan perasaan tak bersalah. “Ngantuk,” ujarku. Beberapa detik kemudian aku sudah terbang ke alam mimpi bersama layanganku. Kami melayang ke angkasa sana, tinggi hingga menjadi sebuah titik.

Pukul 6.30 pagi. Terdengar sayup-sayup ayam berkokok bersahut-sahutan. Umi membangunkanku. Tercium aroma kopi yang biasanya disajikan untuk Abi setiap pagi. Umi menyuruhku mandi.

“Cepat kau mandi dan susul Abi di kebun. Sudah jam segini Abi belum juga pulang. Katakan agar lebih cepat dan jangan mengobrol dengan Pak Hasan yang menjaga kebuh sebelah kita,” kata Umi.

Aku bergegas ke sumur belakang dan menyiram tubuhku dengan air sumur yang sejuk. Sejak umur 5 tahun, Abi sudah mengajariku untuk mandiri, salah satunya adalah dengan mandi, berpakaian, dan menyiapkan segala keperluan sekolah sendiri.

Namun demikian, terkadang Umi masih memeriksa tasku untuk mengecek apakah ada buku atau peralatan sekolah yang tertinggal agar aku tidak dihukum di sekolah.

Selesai mandi aku segera berpakaian dan bergegas menuju kebun yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat tinggal kami. Sesampainya di sana, kulihat Abi tengah duduk di gubuk kecil di tengah kebun.

“Abi, Umi suruh pulang. Disuruh makan,” teriakku.

Abi yang melihatku langsung beranjak dari gubuk dan menuju ke arahku. Di keranjang pikulannya aku hanya melihat sejumlah sayuran dan beberapa butir telur.

“Umi sudah masak apa?” tanya Abi. “Ada nasi goreng dan telur dadar,” kataku.

“Syukurlah. Hari ini ayam dan itik sangat sedikit yang bertelur. Tidak biasanya. Syukurlah masih ada sayur yang bisa dijual,” ujar Abi.

Aku menarik tangan Abi dan mengajaknya pulang. Kami berjalan bersama sambil mengobrol tentang pelajaran di sekolah. Abi yang hanya lulus SMP masih suka mengajariku membaca, menulis, dan ilmu pengetahuan alam.

Abi pernah bercerita kalau dahulu dia pernah menjadi juara cerdas cermat ilmu alam SMP di tingkat provinsi. Meskipun Abi tergolong anak yang cerdas, dia tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Kedua orang tuanya dipanggil Tuhan karena kecelakaan. Sejak saat itu, Abi yang merupakan anak tertua terpaksa berhenti sekolah dan bekerja menggarap kebun peninggalan orang tuanya guna menghidupi kedua adiknya yang masih kecil.

Usaha gigih Abi berhasil mengantarkan kedua adiknya sarjana. Adik laki-laki Abi kini menjadi seorang guru, sementara adik perempuannya menjadi seorang dokter. Keduanya bekerja di kota.

Setiap tiga bulan sekali mereka menjenguk Abi dan memberikan sejumlah uang untuk membiayai sekolahku. Meskipun Abi hanya menjadi seorang petani dan pedagang, dia tidak pernah menyesali keputusannya.

Sesampainya kami di rumah, aku langsung mencuci tangan dan menyantap sarapan yang disediakan Umi. Pukul 7.15, aku pamit dan menyalami tangan Umi dan Abi untuk berangkat ke sekolah.

Aku berjalan kaki ke sekolah yang berjarak 500 meter dari rumah dengan membawa plastik hitam yang berisi penuh pisang goreng. Pisang goreng tersebut dijual Rp500 per buah. Setiap hari aku dapat membawa pulang Rp20.000 apabila semua pisang terjual. Uang itu akan dipakai Umi untuk membeli keperluan sehari-hari dan ditabung untuk biaya sekolahku.

Hari itu, semangat untuk belajar tiba-tiba terusik dengan pikiran untuk segara menerbangkan layangan baruku. Aku menjadi gerah karena Ali membawa layangan barunya ke sekolah. Dia mengajakku untuk mengadu layangannya dengan milkku.

Sepanjang guru mengajar, aku terus memikirkan tantangan tersebut. Di satu sisi, sebagai seorang laki-laki, aku pantang pulang ketika ditantang. Namun di sisi lain, aku memikirkan benang layanganku yang tidak cukup untuk diadu. Pasti aku akan kalah.

Pikiranku semakin berkecamuk karena sepulang sekolah aku harus mengaji di Surau. Aku tidak mungkin bolos mengaji karena Abi pasti akan sangat marah. Namun, gengsiku juga tidak mungkin menolak tantangan tersebut.

Sepulang sekolah, aku langsung berlari. Namun, penjaga kantin sekolah berteriak memanggilku karena aku lupa mengambil uang hasil penjualan pisang goreng dan sisanya yang tidak terjual. Pikiranku yang bergejolak hampir saja membuat Umi tidak memiliki uang untuk belanja kebutuhan esok hari.

Aku bergegas menuju si penjaga kantin untuk mengambil uang dan sisa pisang goreng lalu mengucapkan terima kasih dan berlari menuju pasar. “Aku harus membeli benang layangan yang lebih tebal dan kuat,” batinku.

Di pasar, aku segera menuju kios penjual benang. Aku meminta benang yang paling tebal dan kuat. Si penjual memberikanku benang seharga Rp2.500 per gulung. Aku merogoh kantong celanaku dan hanya menemukan selembar uang seribuan.

Aku melirik plastik pisang goreng yang didalamnya terdapat plastik berukuran lebih kecil berisi uang hasil penjualan pisang goreng. Aku bimbang. Tidak mungkin aku mengambil uang tersebut.

Namun, kuberanikan diri untuk membuka plastik kecil tersebut dan menghitung hasil penjualan pada hari itu. Setelah kuhitung ada Rp19.500. Aku menimang-nimang uang itu. “Jadi beli, dek?” tanya si penjual benang.

“Jadi,” ujarku. Kuserahkan uang Rp2.500 dan dia memberikan benang tersebut. Benang itu cepat-cepat kumasukkan ke dalam tas dan kuselipkan di bawah buku sekolahku. Aku mengitung kembali uang yang tersisa. Ada Rp18.000.

“Hmmm, kukatakan saja pada Umi kalau aku memakan 3 buah pisang goreng yang tersisa karena lapar. Biasanya Umi juga akan menyuruhku memakan pisang goreng sisa yang kubawa pulang. Tidak masalah,” pikirku.

Aku memang terkenal pintar menghitung di sekolah. Entah mengapa kali ini otakku bekerja begitu cepat untuk menyusun skenario yang sempurna agar Umi tidak curiga dan memarahiku karena memakai uang tersebut tanpa izin.

Meskipun telah menemukan alibi yang bagus, hatiku tidak tenang seperjalanan pulang menuju rumah. Baru kali ini aku membohongi Umi. Sesampai di rumah, kulihat Umi sedang mencuci pakaian di belakang.

Aku letakkan plastik tersebut di atas meja makan dan segera berganti pakaian dengan baju koko dan kain sarung. Kemudian, aku menuju ke belakang dan berpamitan kepada Umi untuk pergi mengaji.

“Kenapa tak bilang kalau kau sudah pulang? Sudah makan siang?” tanya Umi. “Sudah Umi. Sekarang mau pergi mengaji,” kataku dengan pasti.

“Hati-hati. Nanti tunggu Abi pulang. Mala kau jaga. Jangan biarkan dia sendirian,” tutur Umi. “Baik, Umi,” jawabku.

Kemudian aku segera masuk kembali ke rumah. Kulihat Mala, adik perempuanku, sudah siap untuk mengaji. Aku berjinjit-jinjit mengambil layangan baruku. Mala heran melihat tingkahku. Untungnya dia tidak berkomentar apa-apa.

Mala memang agak pendiam. Dia jarang berbicara dan suka menyendiri. Banyak yang bilang dia memiliki keterbelakangan mental. Namun, semua anggapan tersebut terbantahkan karena di Surau dia pintar mengaji dan mampu menghafal banyak surat-surat pendek.

Pukul 13.30 kami tiba di Surau. Di sana, Ali dan empat temanku lainnya sudah bersiap dengan layangan masing-masing. Aku menyuruh Mala untuk segera masuk ke Surau. Kami berlima kemudian menaiki tangga menuju menara Surau.

Dari salah satu jendela menara tersebut, kami bisa mencapai atap Surau yang cukup luas untuk bermain layangan. Hari itu, panas matahari tidak terlalu terik dan angin gunung yang sejuk membuat permainan layangan semakin menyenangkan.

Satu persatu layangan terbang membumbung tinggi di angkasa. Dari bawah atap kami berpijak, terdengar suara anak-anak mulai mengaji. Sesuai khayalanku pada pagi hari tadi, layangan berwarna merah dan kuning terbang paling tinggi mengalahkan yang lain.

Kami belum memulai aduan. Setengah jam puas melihat kelima layangan berliuk-liuk di langit biru, kami memulai pertempuran. Dengan lihai aku menggerakkan benang untuk menghindari serangan.

Matahari mulai bersinar terik karena awan yang menutupinya perlahan mulai pergi tertiup angin. Satu layangan putus dan terbang menuju lembah bukit. Kami tertawa kegirangan. Sebuah layangan lainnya berwarna biru juga mengalami nasib yang sama. Kami semakin bersemangat.

Aku mencoba memainkan layanganku agar berdiri sejajar dengan matahari sehingga Ali kesulitan melihatnya. Kemudian, aku bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang layangan miliknya.

Aku terus mencoba. Layangan berekor panjang terburai tersebut meliuk ke kiri dan ke kanan. Silau cahaya matahari membuat mataku perih. Begitu aku melihat keadaan di sekeliling, semuanya terasa gelap. “Itu biasa terjadi,” pikirku.

Namun, tiba-tiba aku merasa linglung. Badanku bergetar kehilangan keseimbangan. Aku sempat melihat layangan merah dan kuning tersebut meliuk ke kiri dan ke kanan mencoba menyerang layangan milik Ali.

Kepalaku semakin pusing. Tubuhku bergetar hebat. Aku kehilangan pijakan. Tubuhku oleng ke kanan. Ketika aku mencoba bangun, kurasakan langit berguncang hebat. Aku mendengar teriakan. Semuanya menyebut asma Tuhan.

Aku sempat melihat Ali terbanting jatuh dan temanku lainnya terperosok ke bawah. Aku juga sempat melihat layangan merah dan kuning berekor panjang terburai masih terbang dengan gagahnya di langit biru.

Aku sempat mendengar teriakan Mala yang jarang berbicara itu. Aku kembali melihat langit biru dan layanganku. Kulihat Mala mencoba keluar dari reruntuhan dengan kaki kanan yang putus berlumuran darah.

Di pasar, tubuh Abi kaku terimpit seng. Di rumah, Umi menangis histeris. Mala hanya tersenyum kepadaku. Tidak tampak setetes pun air mata di pelupuk matanya.

Aku masih melihat layangan itu berdiri tegak di angkasa membawa angin gunung yang sejuk, kemudian sunyi, sepi, dan senyap.

Layangan merah dan kuning berekor panjang terburai membumbung semakin tinggi menembus cakrawala.

— Bener Meriah (2/7/2013) —

6.2-magnitude earthquake struck Aceh

The death toll rose to 35 including 20 children trapped under the rubble of a collapsed mosque.

People hurts. About 5.000 houses collapsed.

PRAY FOR ACEH

*Geulayang: Layangan